- 会期

- 平成20年(2008)11月1日(土)~12月14日(日)

- 観覧料

一般1,200円(1,000円)、高大生900円(700円)

中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方、大阪市内在住の65歳以上の方は無料〔要証明(原本に限る)〕

※カッコ内は、前売り・20名以上の団体料金

展覧会概要

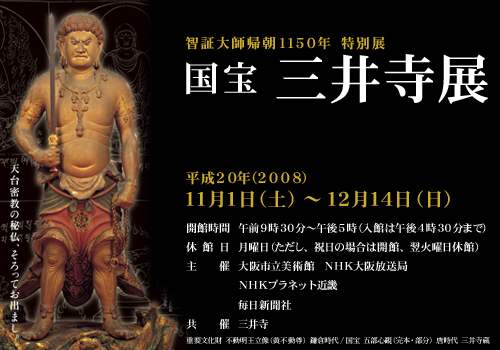

本展では、琵琶湖を望む景勝の地に立つ近畿屈指の名刹(めいさつ)、三井寺(みいでら)が所蔵する秘仏や絵画を中心に約190件(国宝、重要文化財を多数含む)の名宝を一堂に紹介します。 滋賀県大津市、琵琶湖南西の長等山(ながらさん)中腹に壮大な伽藍(がらん)を構える三井寺は、正式名称を長等山園城寺(おんじょうじ)といいます。明治時代に日本の文化財保護に努めたアメリカ人、アーネスト・フェノロサ[1853~1908]がこよなく愛したことでも知られ、日本でも有数の国宝・重要文化財を保持しています。現在でも境内から湧き出る霊泉は、天智・天武・持統三帝の産湯に用いられたと言われ、『御井(みい)の寺』から「三井寺」の通称の起こりとなっています。また、境内にある観音堂は西国三十三所観音霊場の第十四番札所としても知られ、多くの巡礼者に親しまれています。 白鳳時代686年に創建され、平安時代前期[9世紀]には唐への求法(ぐほう)の旅を終えた智証大師円珍(ちしょうだいしえんちん)[814~891]が天台寺院として中興しました。円珍は、6年にわたる入唐(にっとう)で貴重な密教の聖教(しょうぎょう)類とともに、図像や法具類など美術品としても高く評価される品々を多数持ち帰り、のちの密教美術に大きな影響を及ぼしました。 今年は、天台密教の神髄を伝えた円珍が唐から帰朝して1150年にあたり、これを記念して三井寺の名宝を一堂に集めた展覧会を開催します。修行中の円珍の前に出現した金色(こんじき)の不動を描かせたという「国宝 黄不動尊(きふどうそん)」や、円珍と三井寺の守護神としてまつられる神像「国宝 新羅明神坐像(しんらみょうじんざぞう)」、円珍の彫像「国宝 御骨大師・中尊大師(おこつだいし・ちゅうそんだいし)」など、普段は拝観できない円珍ゆかりの秘仏をそろって公開します。また、狩野永徳の長男で没後400年を迎える御用絵師・狩野光信(みつのぶ)[1565~1608]が、境内にある国宝・勧学院(かんがくいん)に描いた華麗な障壁画(襖絵)の数々も展示します。 密教美術と桃山絵画の至宝が織りなす三井寺の魅力のすべてをご堪能ください。

展示構成と主な展示作品

第1部 智証大師円珍と密教美術

| 国宝 木造智証大師坐像(御骨大師・中尊大師) | 2躯 | 三井寺蔵 |

| 国宝 木造新羅明神坐像 | 1躯 | 三井寺蔵 |

| 国宝 不動明王像(黄不動尊) 絹本着色 | 1幅 | 三井寺蔵 |

| 国宝 五部心観 紙本白描 | 2巻 | 三井寺蔵 |

第2部 三井寺の歴史と天台寺門派の遺宝

| 重要文化財 木造護法善神立像 | 1躯 | 三井寺蔵 |

| 重要文化財 木造訶梨帝母倚像 | 1躯 | 三井寺蔵 |

| 重要文化財 園城寺境内古図 | 5幅 | 三井寺蔵 |

第3部 勧学院障壁画と狩野光信

| 重要文化財 四季花卉図 狩野光信筆(勧学院客殿)のうち | 襖8面 | 三井寺蔵 |

| 重要文化財 花鳥図 (光浄院客殿)のうち | 襖4面 | 三井寺蔵 |

第4部 フェノロサと法明院の美術

| フェノロサ・ビゲロー関係資料 | 一括 | 三井寺蔵 |

| 群鶴図 鶴沢探索筆 (法明院)のうち | 襖4面 | 三井寺蔵 |